|

|

2007年01月09日(Tue)

|

アスファルトに描かれた魔法陣(常駐式あるいは補助式。この場合は後者)の上を黒い円盤が回転する。

その回転はコマのように速く、円盤に貼られていたレーベルの文字も糸のように溶けて読むことが出来ない。

横にはメガホンスピーカ。教師がよく使うアレである。

青い髪のおかっぱ頭。その瞳も蒼く燃えて、世界に最初単位の言葉を語りかけている。

「いきます――」体操服を着たメイが、深刻な面持ちで呟いた。

「たのむっとよ」その横でやはり深刻そうな金髪の少女、ルーラ。

ちなみに、いつものメイド服姿ではなくえんじのジャージ姿である。

「<再生>」

スピーカからざわざわとした雑音が漏れ出す。専用の録音室で撮ったりとかではないらしい。なにやら妙に生々しい生活音だった。

スピーカから流れた音に、おぉ、と言う歓声がそこここから漏れた。

レコード盤から読み取られた音がスピーカから流されているのだ。レコードを魔術で浮かせ、魔術で回転させ、魔術で読み取り、魔術で振動に変換して、魔術でメガホンスピーカにハッキングして拡散させている。

複数の術を操れば操るほど累積するように処理能力が必要になるのが魔術である。やってることは単純ではあるが、並の魔術士が聞けば卒倒するような仕業ではあった。

「余りよく聞こえませんね。音量を大きくしましょうか?」

そんな自分の技を誇るでもなく、メイは首を傾げてルーラに尋ねる。

体操服には3−4「ひゅありい(あ)」と書かれたゼッケン。どうも妹からお下がりを貰ったらしく、彼女自身はいたく気に入っているらしい。

喜びはしゃいでいた彼女を、幸福そうに見ていた、ヒュアリィを思い出す。

小柄なメイにぴったりな体操服に疑問を覚え、現在大学受験生のヒュアリィに尋ねたのだ。

「3年の服にしては随分と小さいな、中学校の体操着か?」

「まさか」良く見ると、ヒュアリィの幸福そうな顔は少しだけ口の端がひくついていた。「小学校のときの体操着。ここまでぴったりとは思わなかったけど」

それはそれとして、音量を調節したとたん劈くような甲高い声が早朝の運動公園に響き渡った。音量を上げたところでレコードの方も本気の音を出したのだろう。

スピーカがハウリングをおこし、あまりの大音響にカラスと鳩がびっくりして飛び立った。今度はそれにビックリして猫が木から落ちた。

様子を覗いていた子供がはしゃぎ、老人がショックで昇天しようとしているところを別の老人に呼び止められている。

大惨事だった。

「さ、さささげるっと」

「わ、わわわかりました」

耳を押さえてわたわたしている二人。と、何故かいる数人の子供とご老人達。

音量を調節するとようやくまともに聞き取れる音が鳴る。

“よい子のみんなー! 今日も元気にエンジョイしているカー!! それでは○月×日のレディオ体操〜いってみよーー!!”

“ターンターカタンタンタタ ターンターカタンタンタタ...”

“脛を後ろから前にまわしてのびのびと回し蹴りの運動〜から!!”

“サン、ハイ”

老人と子供達が、ルーラの演舞にあわせてゆっくりと足を上げた。 | | |

|

■2007年01月07日(Sun)

左へ受け流す

|

今年間違いなく流行であろうムーディー勝山 の事を誰も知らないことに絶望した。

ムーディー勝山を知らずして今年の流行を語るとか、もうね、ちゃんちゃらおかしすぎます。

彼の「右から左へ受け流す歌」 は一度ハマルとやみつきになること請け合いです。

時代はムーディーなのです。 | | |

|

2007年01月07日(Sun)

|

宇宙を飛んだバカップルは静止衛星に速度を合わせる。

全長にして約40m程の羽を広げた静止衛星の頭脳部に、比沙の腕から伸びたアンカーワイヤーが取りつく。

ワイヤーは、そのまま自立式のスネークロボットとして静止衛星を這った。

数秒。

「ありませんね」

「え」

2年も見捨てた娘をようやく迎えに来たという心持ちで感激していた戒が、涙を宙に浮かべて尋ねた。克己が形成したフィールドが浮遊する涙を危険物と見なして宇宙へと排出する。

遠ざかるスペースデブリを見もせずに、比沙は驚く戒を抱きしめた。

「え。え?」

「考えて然るべきでした。時代差で300年。経年による消費摩耗放出。普通に考えれば、まともに機能しているはずがないのです」

「あ、ああ。そうかもしれんな」

念動力回路とて永続ではない。保守性で言えば電子機器とたいして変わりがない。

「じゃあ、その...カグヤは」

「ですから。ありません。ただ、この静止衛星を中継に通信がされています」

比沙、どこからともなくペットボトル(×2)を取り出す。

「その刀のポテンシャルでは推進力が足りないようですね」

そして見上げる。青い地球の反対側――灰砂色に輝く月を。

「コンバート――」

そのペットボトルが克己の鞘に融合するように絡みついて固定される。

「え。ちょ、比沙さん。そのペットボトルの中身って」

「近頃流行の酸素水です」

「いや、あのな。含有量100%は酸素水って言わないと思、」

比沙、更に戒に抱きついた。

戒、もう照れていない。顔面蒼白だった。

「まさか」

「テイクオフ、ロケットスレッド――Ready...steady...」

戒、比沙にさらに抱きついた。ゴワゴワのコート地が二人の間で締め付けられて層になる。

呼吸が重なる距離で二人は叫んだ。

「「GO!」」

静止衛星からロケットが飛び立った。

その軌道は地球に垂直、まったくもってスイングバイを無視する勢いだった。

| | |

|

2007年01月04日(Thu)

|

趣味で英単語を覚える少女、名を暮臥あずさと言う。夕方には疲れて寝ているからその苗字である。

3−6の生徒である暮臥のインスパイアは【与える英単語帳】。他者の能力に英題を付与し、そのインプレッションを第二候補まで読むことが出来る――ありていに言えば他人の能力を知る力であり、風紀部にとってはまたとなく必要な人材だった。風紀部には風紀自らの熱烈勧誘によって入部した。

趣味が能力として封じられた、最も多いタイプの力でもある。

まあ、そんなことはともかく。

風紀部には彼女とネコのフク部長だけがいる。黒と茶の混じったしなやかな体躯の猫だが雑種である。風紀部内ではハバナかヨークシャテリアの血を引いているのだろうと言うことになっていた。

扉が開いて松方風紀があらわれる。

風紀はふらふらと幽霊のように彷徨ってから長机に突っ伏した。

それを見て暮臥は「おはよう」とだけ言って英単語帳を黙々と読む。

「おはようあずちゃん...」

ふらふらだった。

「何かあったの?」

「うん...自分はもう大ショックだ」

shock――衝撃・激しい振動。

「あ〜もう世の中は真っ暗だ。神は死んだ! ガッドイズデッド!!」

dead――死んでいる・枯れている。

元ネタはドイツ語のはずである。

暮臥はしばらく風紀の激怒レベルを分析して、考えられる候補を上げてみた。

「中尾が誰かに告白された?」

「...なんで英鳳が告られて自分が怒らねばならんのさ」

「以前中尾が二年生に告白されたとき、そのぐらい怒ってから」

「そ、そんなことあったか?」

刻乃華マカと一緒になって(何故か)中尾をぼこぼこにした通称「血の昼休み」事件である。マカはともかくとして風紀の方は無自覚だったから始末の悪い事件だった。

「じゃあ部長が告白された?」

これも風紀は大激怒する。主張としては「他にもっと可愛い子がいるのに見る目がない」 と言うことだそうだ。自分が美人だと言うことを自覚しての発現なので、これも始末が悪い。

「それよりももっと激怒よ。アングリーよ」

angry――怒って腹を立てて。

どうでもいいがこの部長。自分の前ではやたら英語を使いたがる。まあ、英語と言っても和製英語がほとんどだが。

「それより激怒というと...」

暮臥、少し頬を赤らめる。自分が言おうとしていることが思いも掛けずに駄洒落になっていたという風な感じである。つまり恥ずかしい。

「DEPRIVE――誰かに寝取られた?」

「ぐわぁあああ。畜生ーーー! あの金髪めぇ!」

風紀が両手両足をバタバタさせた。

白鳳高校でブロンドの生徒などTakeBack'sの武之部希生ぐらいである。

が、まあ...あの人は三次元の恋愛には興味ない人なので風紀がやっかむような理由はない。

となると、

「...まだ諦めてなかったの?」

昨年、一昨年のリスト二位に輝いた美少女高校生。

完璧美少女。ハイクリエーション・サイボーグ。至高の偶像。。。そのお相手、金髪、金目。正真正銘の元・勇者。

「そういう問題じゃないっ! あの人は、あのお方はだなあっ」

机の上で仰向けになってだだをこねる風紀部長。

物凄い荒れようである。

結婚でもしたのだろうか。もしかして子供が出来たとか。

――ありえないか

一つ息を吐いて暮臥は風紀のじたんだを楽しむことにした。 | | |

|

2007年01月03日(Wed)

|

月の女神を利用した通信手段を大陸樹法網と呼ぶ。

交信可能範囲は雌月の見える範囲であればどこでも、それはそのままカトルニカの魔術が及ぶ範囲でもある。

魔術圏を越えた世界の向こう側はカトルニカの民にとっては力の及ばぬ魔境だった。彼らはそれら魔境を恐れ、忌避していた。

もっとも、カトルニカの民でも魔術に頼らない類の人間であれば、その限りには入らない。

「魔術圏外か――まいったな」

交信端末と睨めっこして、顎髭を蓄えた中年が嘆息した。

冒険大国タルミテルミ名物「刻の大洞窟」。その内部である。

タルミテルミ財務局が用意した管財士とツーマンセルで潜っていたのだが、その管財士はというと既に尻尾を巻いて逃げている。

あまりにも奥に入りすぎて恐くなったらしい。

曲がりなりにもタルミテルミの戦士が、客分冒険家の自分より先に逃げるとはどういう領分か。

まいったとぼやきつつも、ひどく落ち着いた自分が居ることを自覚する。

「まあ、無いモノを当てにしてもしょうがない」

言い聞かせるように、呟いた。

戻る方向の遠くから悲鳴が反響してきた。

大洞窟の奥も奥である。誰の声かは明らかだった。

中年はカンテラの火を翳してのっそり歩く。足場が不安定なのでのっそりしか歩けないのだ。

暗視鏡を使えれば良かったのだが――月のない魔術圏外では念動力回路さえ展開できない。自力で魔術を行うなど、並の魔術士でさえできない芸当だった。

辿り着くと、探検服姿の男が亀に噛みつかれていた。岩の甲羅を背負った魔獣である。たぶん肉食。

男――管財士の噛みつかれている足には力がなかった。骨を噛み砕かれているからだろう。

中年男は溜息を吐いた。

慎重派の魔獣でよかったと安堵する。喉笛に食らいつかれていたら即死、助けようがない。

慌てず騒がず棒剣を握りしめる。棒状のそれは丈夫なだけが取り柄の破砕武器だった。

振りかぶって岩亀の甲羅に打ち据える。引き斬る必要がないので叩きつけるような打ち方だ。

硬い甲羅ごと叩き砕かれて岩亀が圧壊した。

その衝撃で亀の歯が食い込んだか、会計士が白目を剥いて悲鳴を上げた。

天井に張り出した氷柱状の石から水滴が落ちる。

どうやら地下水脈より下にいるらしい。随分潜り込んだものだ。

「潮時か」

管財士は処置こそしたが右足を粉砕骨折。治療不可能だった。

しかるべき場所で切断するより無いだろう。

「...を置いていけ...」

株主の依頼は洞窟を二十分岐奥まで探索して地図にすることだった。

既に三十三分岐以上進んでいる。依頼は完了していると言えよう。

「俺を...」

「二十ぐらいまで戻れば圏内だったよな。そこまで戻れば消毒して傷を塞ぐぐらいはできるだろう」

暗視鏡も復活する。幾分か楽になるだろう。

「いいから...俺を置き去りにして奥に進め!」

管財士のおっさんが、息も絶え絶えに喚いた。

さっきから何事か呟いていたのは気づいていたが。

中年男は「あのなあ」ともらして、

「一度逃げておいて、そういうカッコイイ台詞が言えると思うなよな」

「俺はもう死ぬんだ」

「とことんやめてくれ。あんたが生きてないと納税で不利になる」

タルミテルミでは冒険者も納税の義務がある。そして冒険者の儲けを監視するのが管財士なのだ。

冒険者は彼らを同行させ(財務局が派遣してくれる)て儲けを証明する場合においてのみ書類審査の免除と納税額の大幅な控除を受けることが出来る。

逆に彼らの同行なしに冒険を行えば、財務局からの強制捜査紛いの身体検査を受けるハメになり、その後目が飛び出るほどの納税をしなければならない。

「管財士が死んだ場合も、同行無し冒険と似たような扱いなんだって聞いたぜ」

「それぐらい。俺が一筆書けば済むことだ...時間は掛かるだろうが、納税額は控除される。お前の力量を見誤った財務局が悪いのだ」

性質上、管財士は冒険者より力量が上でないといけない。管財士が冒険者の足を引っ張ることは許されないからだ。

「二十図を作ると言ったはずなんだがなぁ」

まあ、初心者冒険者のハッタリに聞こえたとしても無理はない。

「...俺は管財士として、二つのタブーを犯してしまった。だから、もういい」

「足引っ張った上に俺より先に逃げやがって、何がもういいだ。挙げ句の果てに遺書書くから置いて行けだと? 勝手にも程があるっつーか、ちっとも反省してねえじゃねえか」

「五月蠅い! お前には俺の悔しさがわからんのだ! 管財士としてこれほど無力に思ったことなど一度もなかった!!」

「そりゃ」管財士などやったこともないのに解るわけがない。

「全然解ってないようだから言ってやる! 今お前は、タルミテルミの冒険者の中でも五大に入る程の大冒険をしているんだ! それを、管財士の俺なんかのせいで終わらせてしまうなど、あってはならないのだ!」

「んな大げさな」

呆れながら縄を編む。管財士のおっさんを背負う背負子を作っているのだ。

「この場所にだって、けっこうサクサク来れてたじゃないか。誰でも来れるって」

「だからだろうが。この入り組んだ大洞窟の二十分岐先までこの短時間で来るなど、何十回と潜った冒険者でも出来やしまい。それをお前はやってのけたのだ! お前なら、あるいはこの大洞窟の最奥にまで...」

それは勘違いというものだ。自分が暗く入り組んだ洞窟を迷わず歩けたのは、ひとえに空間探知魔術のおかげである。自分の手柄ではない。タルミテルミの人間には偉業に見えようとカトルニカの人間なら誰だって出来るのだ。

更に言えば魔術の圏外を離れた今となっては、並の冒険者と条件は変わらない。

「まあ、いいけどな。どのみち俺は帰ると決めたんだ。管財士にそれをどうこうする権利はないだろ?」

できた背負子を中年男は管財士の背にそれを回して固定する。

有無を言わせぬ、と言うよりはも意見をまったく聞いていなかった。

「...勝手にしろ」

「よーし帰るぞ。帰ると決めたらどんどん帰りたくなってきた」

背負うと男が苦しげに息を吐いた。本当なら強がりを言うほどの体力も残ってないのだ。

荒い呼吸に紛れて「すまない」と言う呟きが聞こえたが、中年男は聞かなかったことにした。

「財務局に言っておいてやる。それで最上級の管財士がやってくるはずだ。そいつと共に...」

「やだね。こんな暗くてじめったいだけの場所、もうごめんだ。依頼は終わったわけだし二度と潜るもんか」

「なっバカヤロウ! 話が違うぞ!! 降ろせ!!!」

「知るか、俺を動かせるのは株主様だけだ!! 文句があるなら株を買え!!!」

カトルニカ人にしか解らない文句が、辺境の洞窟にこだました。 | | |

|

2007年01月03日(Wed)

|

Replay

| 「む、なんだあれは」

「レシプロだねえ」

珍しく揃って移動中の三人娘が茜に染まる空を見る。

夕日に照らされて紫色の...だからたぶん青いトンボのような物が空を走っているのだ。

それの正体を知っていたのは、意外だろうがなんだろうがレンティスタだけだった。

「打ち落としましょ〜かぁ」

言い終わらないうちに念動力回路を自力発動させるシェディ。

「いやいや」レンティスタは首を振ってそれを制す。

「いやいや」もう一度振った。「人乗ってるからね、シエちゃん」

「というかいきなり撃ち落とそうとするな、バカ」

「わーん、ソルデちゃんにバカって言われた」

頭を抱えてしょげるシェディ。

「バカはバカだからバカなんだ、なんでそういう発想しかできないんだ、おのれは!」

「だってぇ、なんか打ち落としたくなるですよ。魔術士としては」

「おのれ個人がバカなんだ! 魔術士のせいにするな」

「いやまあ...あながち間違ってないんよね〜」

レンティは頬を掻いてソルデスタに語る。

「カトルニカって空飛ぶ乗り物とか発展しなかったから未だに知らない人いるでしょ。だから昔はシェディみたいに軽い気持ちので意味無く撃ち落とそうとした魔術士が多かったらしいよ。おかげで国際問題起きまくり。まあ、撃ち落とされる危険性があまりにも多いことが判明したおかげで、敵対国に空爆が無力だということを知らしめたって功績もあったそうだけど」

元商家令嬢のレンティスタは、カトルニカ外の事情にも詳しいのだった。

「人が乗ってるなんて思わないからねえ」

文明大国を謳っておきながら、内実野蛮なものである。

「思わないとはいえ、なにも撃ち落とすことはなかろう」

意外なところから弁護が出たので(まあ弁護ではないが)ソルデは少し勢いを無くして呟いた。

「バカに大砲を持たせるようなものだ」

「うわーーーん。またまたバカって言われたーー!!」

「まあ、ソルの意見も間違ってはいないわねぇ」

確かに、人単位で無意味に航空機を撃ち落とす魔術(ちから)なんて持ってるから、そんな惨状を招くのだ。

「大戦の影響だか知らないけど、存在さえ知ってたら誰だって大規模破壊術式が使えるってのはねぇ...魔術士じゃない人間にとっては恐いもんよ」

まして、その使い手が不審な物が飛んでるのでじゃあ撃ち落としましょうみたいな思考である。

正直、導火線が燃え尽きたのに爆発しないダイナマイトに近づくより不安だ。

「むぅ〜。レンティまでひどい」

「あはは、ごめんごめん」

笑ってスルーしながら、案外深刻な問題かもねとレンティは思うのだった。

シェディはまだむくれている様子で、

「大規模で破壊な術式なんて、お月様が使うのを許してくれませんですよ」

そう言って雌月を指さす。

「お月様ねえ」

「そうです。月の女神様が、悪い魔法を許してくれないのですよ」

月には神――魔術の使途にあらゆる知識を与える女神が住うのだという。

長き戦争の時代、魔術士たちは彼女から知啓を授かることに成功した。

その瞬間から彼らは天地創造の域にも列する様々な魔術をばしばしと使えるようになったのだという。

「女神ねぇ」

そんな存在を奉じる集団がいることは知っていたつもりだが、どうせ迷信かなにかだろうと気にもとめていなかった。

シェディが真面目こくっていうあたり事実なのかもしれない。

と、

「ん。どうしたのソル。微妙そうな顔して空を見上げて」

ソルデが微妙そうな顔をして空を見上げていた。

「ああ...月で少し思い出した話があってな。それだけだ」

それだけと言われて納得する好奇心ではない。

目で「詳しく」と叫ぶように見つめる。

ソルデスタは少し頬を赤らめて。

「いや。なんていえばいいのか。副知識の方に情報が残っていてな」

こめかみを叩いてそんなことを言う。

「「どんな?」」二人して聞いた。

「月だ。あそこには――わたしの姉がいるらしい」

そして、二人して顔を見合わせた。

「「はい?」」

| | |

|

2007年01月02日(Tue)

|

青いトンボのような複葉機が店の滑走路を滑り落ちていく。

航空中の店を予備加速として僅かな距離で離陸速度を得た青トンボが飛び立つ。

先導するように前を飛ぶ青トンボ。

異常なしのストロボ後、ではまたと挨拶。

――ヨイカイモノヲシタ

店側の管制、異常なしOKの後、こちらも挨拶。

――アリガトウゴザイマシタ。マタノオコシヲオマチシテオリマス

青トンボがバレルロールで軌道をずらし、旋回しながら店を離れていく。

その機体は、夕日に照らされて紫色になっていた。

「何が良い買い物をした、だよな」

叩きつけるように呟いて、アキバラ・ユリ(管制警備員)はグラマーな肢体をソファに埋めた。

腰を沈めた瞬間、タイトなスカートから太股が剥き出しになって、レンはぐらぐらして目を逸らす。

年の近い女性にそういうことをやられると、その羞恥心の無さにどぎまぎするのだ。

あれは見たら駄目なのだと自分に言い聞かせながら、レンは話題を探した。

「ああ、ただ乗りさん行っちゃったんですね」

「け。何か買って行ったか? あのおっちゃん」

青トンボのパイロットのことである。

いつもビールとつまみぐらいしか買っていかない癖に、航空店に便乗して燃料代をケチるのである。年間のダイアグラムに基づいて世界中を飛び回る飛空店を便乗するなど、一人年一回出来るかどうかのはずなのだが、あのおっさんは毎回ピーシフルテンペストに相乗りして様々な場所で降りていく。

ある意味謎である。

カトルニカなんてところに何の用があるというのだろうか。

かの国々には飛行機が存在しないというのに。

「DIY」

アキバラさんの質問に答える。

「へぇ。めずらしいな。犬小屋でも建てるってのか」

あまり興味なさそうにアキバラさん。

「いや、男爵のタイヤが落ちたまんま戻らなくなったとかなんとか」

「突貫修理かよ...あのおっさんよく生きてるよなあ」 | | |

|

2006年12月30日(Sat)

|

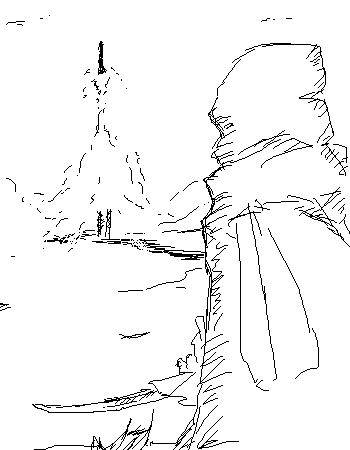

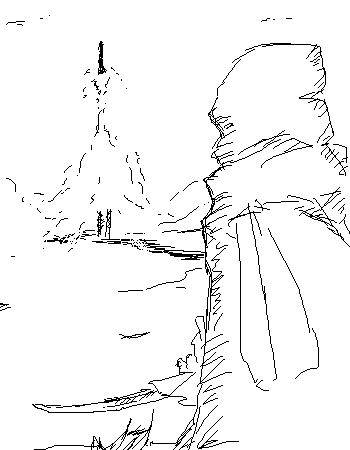

第二種大規模小売艦2300級「ピーシフル・テンペスト」

嵐の前に“静けさ”の名を冠す大規模航空艦がカトルニカ北部の上空に差し掛かる。

透明チューブ状の搬入通路は店をぐるりと囲むように設置されている。透明だからもちろん外の光景はよく見てとれる。

通路から見える高度2000の空は、いつものように遮る物もない雲の海...

――というわけには行かなかった。

牛乳パックを600本ぐらい積んだコンテナ(やたら重い)を引っ張りながら、レンは天空に伸びる塔を見上げる。

「この店、空飛んでたよな?」と思わず自分に尋ねるのも無理はない話である。

なぜなら、その塔はまだまだ上に伸びていたからだ。

水平線・地平線なんて言葉はあるが、たとえるならその塔は空の地平へと伸びて先が見えない。天平線とでも言うべきか。

ここが地面だったとして、ここから伸びていたとしてもありえない高さだというのに、この船の下2000mにはまだ塔が根を張っているのだ。

「この店、空飛んでるよな?」だんだん不安になってくる。停泊日は明日のハズである。

まあ、疑問に思うまでもなく、駐車場エリアには航空中のランプが点灯していて、いつものただ乗り複葉機が停船しているのだが。

「ん、どうした? レン」

日配部門チーフのキノシタさんが後ろでレンと同じコンテナを押している。

レンが立ち止まったので動けないのだった。

それには答えず、レンは塔を見上げた。

見上げることが、答えになる気がしたからだ。

「ああ、レンはカトルニカ、初めてか」

「そりゃまあ、半年前からのバイトですし」

一度立ち止まったせいで勢いを無くしたか、キノシタさんも一息ついて空を見上げる。酸素タバコを口にくわえ、牛乳のケースの数を数えはじめる。

あと5ケースぐらいいるかと呟くキノシタさんに同意しながら、レンはふと耳を傾ける。

「ん、どうした」

「いや、今声が聞こえたような」

「この空でか?」

あいかわらず、航空中である。

外気遮断の上、圧力の効いた搬入通路。ましてや、メインエンジンのいびきにも似た轟音が響く中である。外の音なんて聞こえるはずがない。

「この塔って、なんのために立てられたんでしょうね」

三つ編みを肩に掛けて、レンは口を半開きにして呟いた。

酸素タバコを噛んで、キノシタさんは「さぁなあ」と呟き返すのだった。

「ただ、この塔は神様に会うために立てられたらしい」

「神様?」

商売がら、レンたちは様々な神を知っている。

豚を嫌う神がいれば、鳥を好む神もいる。リンゴを罪の象徴と言う神もいれば、アボガドをエリクサーと称える神もいる。それらを知っておくことは、大規模な売れ筋・死に筋を知ることでもあるのだ。

が、カトルニカに神がいるとは聞いたことがない。

カトルニカが信じるのはただ一つ――英雄だけだったはずだ。

「いやまあ、お前の方がそういうの詳しいんだろうけど...なんでも大昔にはいたって話でなあ。にっちもさっちもいかなくなって月に逃げたなんて話が」

詳しいだろうと言うキノシタさんの方がよっぽど詳しい。

まあ、レンの知識は所詮書物の知識である。

現地の人の昔語りを聞く機会のあるキノシタさんの方が、下手な学者より詳しいのは当たり前なのだ。

「その神様を追いかけに月に?」

「いや、神様は赤道月――雌月とか言ったか。そっちの方にいるらしい」

...赤道月は赤道側にある月状の天体である。

地域によって一般の月と分けたり同一視したりするのだが、カトルニカではどちらとも神聖な存在として信仰されているのだそうだ。

「まあ、月下大陸って言うぐらいだからなぁ」

「遠い、ですよね?」

赤道上で見かけ静止している月である。北半球のカトルニカに建つこの塔ではどれだけがんばっても赤道月へは行けないだろう。

「そう、それだ」

「なんですか」

「そこが面白かったんだよ。なんだっけな」

忘れてるのに面白いもあったものではない。

「いやまあ、面白かったんだ。待ってろ今思い出すから」

「そう言われてキノシタさんの話が面白かった試しはないのである」

「いやおい声に出すなよ。せめて心の中で呟けよ」

酸素タバコを必死に吸って、思い出そうとするキノシタさん。頭がすっきりして脳が回ったのか、ああと手を打った。

「月の船だ」

「月の船?」

予想外にメルヘンな語感が出て、レンは少しのけぞった。

「いや、だから普通の月の方は年一回ぐらいはこの塔の上に来るだろ」

「そうだったかな」

月の運行なんて覚えていやしない。が、まあ確かにそういうこともありそうだ。

「だからはじめは普通の月の方に行って、その月が神様の月の方に重なった時に移動すれば...みたいな話になったんだよ」

「んな、乗り換え電車じゃないんだから...」

| | |

|

■2006年12月29日(Fri)

キリノ

|

| BambooBlade 4巻購入

ついに第五の戦士登場ですね

まあ自分はキリノが好きですが | | |

|

■2006年12月25日(Mon)

無題

|

夜宮吹雪が特に親友と思うのが今机を囲んでいる四人である。

TakeBack's部長:雪路亜里抄、

同役員:長谷川千里、

同役員:朝倉みずの

そして風紀部部長:松方風紀である。

つきあいとしては中学時代からの友人である雪路が一番長く、例の事件で知り合った風紀が一番短い。千里とみずのは千里が一年の時の同級生でみずのが千里の親友だったのだ。

あまり関係ないが、彼女らがTakeBack'sに入ったと知ったときは少し驚いたものだ。関係ないな、これ。

ちなみに、吹雪が4人に対して持っている印象は順に王子様、小動物、保護者、ヒーローである。ナウいRPGならそういう編成のパーティがありそうだった。

3−0教室の机をお弁当シフトで4つ並べて、自分を上座に4人が座っている。

特になんでもない、いつものお弁当タイム。

教室の隅っこの方では刻乃華姉妹(印象:助さんと格さん)が黙々とサンドイッチを食べていたりする。彼女たちは自分の輪に加わることはないのだ。というかどれだけお願いしても加わってくれないのだ。

二人曰く「ご学友との談笑のひとときをわたしたちめごときが〜」云々。

気を遣っているのだろうけど、一緒に話した方が絶対盛り上がると思う。

周辺環境の説明が終わったところで、話は始まる。

「あ、今日ね」

吹雪はソーセージを食べ終えた口で呟いた。

「幸輔が長...じゃなくて卯月先輩に会ったんだって。長月先輩の家に向かう途中だったそうなんだけど」

おおっ、全員が食付いた。

「なんだ、もう我慢できなくなったのか」と、亜里抄。

「亜里抄、発想が親父入ってる」みずの

「ななな」風紀

「ううう」千里

後ろの二人はなにがなにやら。

籍入れたなんて言ったら卒倒するんだろうな。

「それで、卯月先輩はなにをしに帰ってきたの?」

話の続きに一番興味なさそうなみずのが促してくれた。

ありがたくて惚れそうになりながら、

「ええとね」

吹雪は、少しだけ間をおいてから、麦茶を飲んだ。

「娘が出来たって」

3秒後、千里と風紀が卒倒した。 | | |

|

■2006年12月25日(Mon)

この辺で徒然

|

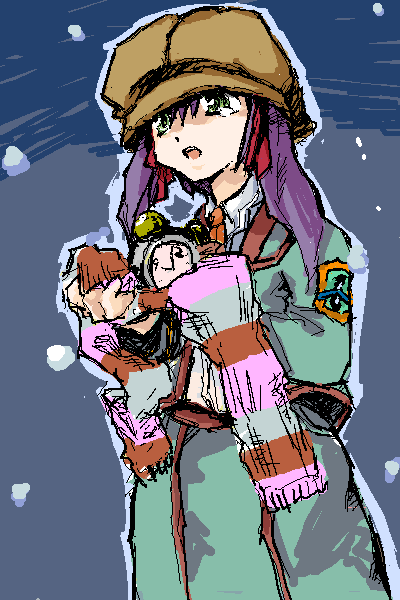

イッコのガンの垂れ方が酷かったので修正しました。

小説の方ですが、恐らく付いて来れてる人はいないでしょう。

自分自信どんな話書いてたかの確認したくなったので、クロスオーバーしまくってます。

汎用術式なんて設定、久々に思い出したよ。

下は戦うメイドさん |  | | |

|

■2006年12月24日(Sun)

5巻

|

| 世間では最終回との噂ですが、自分の予想ではあらたなニューメンバーを二人迎えて続・七人の武器屋がはじまると予想。

イッコの服装を見るたびにウイングマンのあおいさんを思い出したりしてましたが、今回のはだんだら模様。おおカッコイイ。一番変化があったような。

BSGが捻れてますが気にしない。

挿絵はブラムローズさんとジャン&マーガスの絵がツボ。

まあ、かゆいところに手が届いている挿絵が好きなだけですが。 | | |

|

■2006年12月24日(Sun)

無題

|

一日後である。

燃えるテント。燃える食料。燃える兵士達。

六銃が一人、幼いリグラ・ル=ドゥは自分の死を悟る。

英雄にして貴族の少年だったリグラ。

彼は臆病で、幼すぎて、あまりにもモノを知らなさすぎた。

魔獣に屋敷を襲撃され、父が魔獣と化し、その父が母と使用人達を一人また一人とくびり殺し、殺される順番が回って来た妹が発狂して、それを通り越して魔属へと転生し、父を捩り殺し...そして残された自分が英雄属への契約を行った。

彼は魔術英雄(*)だった。その魔術は逃げた妹を追いかけて、自らの手で葬るために鍛えられた。

魔属と成り果てた妹を、せめて兄である自分が葬ってやらねば、と。

臆病なリグラはその感情が嘘だということに気づけなかった。

死を呼ぶ者の名は、四天王の一、幻臣デジャヴ。

その正体は魔属でも英雄属でもない、人にして魔女の四天王である。

彼女は本来、補給路を攻めるというような無意味な仕事はしない。

そも魔属が本当に敵と認めているのは英雄属だけだった。結界術という対抗策も、あまり効果を発揮しているとは言えない。人が群れようと補給をしようと、そんなモノにはなんの感心もなかったのだ。

だというのに、魔女は魔獣・屍骸兵たちを率いて補給路を叩き焼き払おうとしている。英雄属であるリグラには目もくれずに、だ。

「やめろよ...殺すなら、ボクだけ殺せよ」

先端がハンマーの形をした杖を掲げて、リグラは金の瞳から涙を流していた。

魔術は既に封じられていた。

兵装は穢され補助回路(*2)も破壊されていた。

黒衣の魔女は英雄属であるリグラ以上の魔術の使い手だった。

「やめろよ、なあ。やめてくれよ...」

呪文を唱える。補助回路を無くし、杖だけとなったリグラは全ての回路形成を自分で賄う必要がある。

「<汎用術式―炎礫>」

「<短縮術式―虎火渡>」

もちろん、目の前の魔女はそんな暇を与えてはくれなかった。

組み上げられた青い念動力回路が、魔女の指先一つで破壊され霧散する。

「その言葉はおまえに相応しい。リグラ、おまえはもう戦う意味を無くしたのでしょう」

妹を自らの手で血祭りに上げたとき、リグラは自分がただ怯えていたことを知った。

いつか妹が自分を殺しに来るのじゃないかと。

魔属の妹を持つ自分を、人々は許さないのじゃないかと。

だから、強くなるしかなかったのだ。

臆病では強くなれないから、強くなる理由までもを取り繕ったのだ。

そして...強くなると決めた理由を失ったとき、ようやく気づいたのだ。

自分がただの卑怯で利己的な臆病者だったと言うことに。

「そんなの、わかってるさ」

唱える、崩れる、唱える、崩れる。

彼はもう、戦えないでいた。

人々に落胆されようとも、一線を退いて、兵站線を守護する程度にしか(補給が必要のない英雄の戦いでは兵站なんて意味が無いのだが)それぐらいしかできなくなっていた。

もう終わったのだ。

今やっているのは、ただの足掻き。

生きるために足掻く、英雄属の本能。

「なぜ足掻く。もう生きたくないのだろう。家族の待つ土寝床へと還りたいのであろう」

「そうだね。本当にそうだ...」

ただ、それは許されないのだ。

本能が、自らの自滅に否と唱える。

「僕はここまでに一人じゃなかった。部下が引いた血の道を、友に押された背中に任せて、師の屍を踏んで歩いてきたんだ。だから、生きなければならない。最後まで、足掻かないといけない。死ぬために死んではいけない」

それは義理だった。

サリアを殺すことを許し、助けてくれた、仲間達のため。人のために。

「なあ、あんたもそうだろう。デジャブ。死ねないんだろう...」

「なにを」

魔女の灰色の瞳が揺らぐ。

「わかるさ。だってあなたはまったくボクと同じ顔じゃないか」

懐から、翠玉を取り出す。

ただひとつ、違うことがあるならば。

魔女は孤独で、ボクはひとりではなかった。

だから、

「燦含――奇石!?」

「ご名答。この石には、100以上の妨害術式とあるひとつの魔術が組み込まれている、あなたなら解るだろう。あなたもまた、これを願っているんだから」

翠玉が輝きを帯びていく。

「吸え、天然自然の魔術よ。ボクの魔力のことごとくを喰らい、叫べ」

「自爆術式――」

「ボクとあなたに違うものがあるとすれば、それはボクには仲間がいると言うことだ。だから、ボクがここでこれを使うことにも意味がある。生きるために死ぬことが出来る。

さあ、ボクは魔力を込めた。あなたなら、防ぐことが出来るだろう。今から全力を尽くしたなら、の話だが」

言い終わる前に。魔女は対抗呪文を幾重にも廻らせはじめる。

部下の屍骸と魔獣には撤退を命令。

そう、それでいい。

「そうだ、あなたはここで死ぬ必要はない。賢者にあうことだ。あいつなら、あなたを全部打ち負かして、なにもかも――助けてくれるだろう。だから、そのときまで生きろ」

燦含奇石が、自分も魔力を際限なく吸い赤く輝く。

破滅の光。

「馬鹿な、こんなことに意味が――」

「意味ならあるさ、だからあなたもここを襲ったんだ」

もうすぐだ、もうすぐ兵站が意味を為す。

人より頭が優れるだけの、奇人級でも最弱の魔術英雄などという言葉も消え去るだろう。

「ボクは死ぬ」

「卑怯だ! こんな、こんな勝ち方! わたしは認めない!!」

「勝ってなんていないさ。英雄属は、死して家族と一緒に寝るなんてことはない。人精霊として永久に束縛され生きるのだから」

魔女の瞳に深い悲壮の色が映る。

リグラは微笑んだ。

「その瞳で充分だ。ボクの役割は終わった――」

そこでリグラの意識は途絶えた。

途絶えても、燦含奇石が勝手に魔女とその軍勢を破壊してくれるはずだった。

死にまみれた昔をその一瞬で振り返る。

昔、あの屋敷で幼きリグラを救った勇者。

彼に別れを告げられなかったのが、少しだけ残念だった。

(六銃忌憚2)

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

「おのれ、おのれおのれおのれ...」

女は呪っていた。

自分の生き様に、少年に、燦含奇石に。

そして運命に。

術を編み続ける、少年を守る術式ではない。

自分と配下を守るだけの術式。

それが腹立たしくて、灰色の瞳から涙を流す。

あと一時間もあれば、杖に記憶された短縮術式の全てを消し去って、あの燦含奇石を無力化する術も編める、それを知っている自分の中途半端な力量を呪った。

今、目の前で死のうとしているわたしを生かすことが出来ないでいる。

もう生きたくない、けれど死ねない。

だが今なら、意味があるから...死ぬことが出来る。

それは彼女自身の願いだった。許されない願いだった。

「卑怯だ...死んで何が護れる!! そんなの、許される訳が...ないだろう!!」

「まったくその通りだな」

その一言と共に、その少年は現れた。

金髪・金目の少年。

青い光を携えて二人の間に立つ。

「――貴様は」

「あーたぶん違う違うから。卯月...じゃないや長月先輩のことなんだろうけど」

と、ぼやいてから、魔女に語りかける。

「そんなことより、今の言葉。大賛成だね。死んで花実が咲くものか。自爆なんてナンセンスだ」

茶目っ気を見せながらそんなことを言う。

「だいたい自爆なんてマルマインぐらいしか有効だった試しがないっつーのに。まあ、そりゃいいけど」

「ふざけるな――何をしに来た! カイ!!」

「だから違うって。まあ、お困りの様子? だから」

と、上を指さす。だった。

「おばあちゃんが言ってなかったか? 困ったときは空を見上げろってな」

「空...」

デジャビュはつられて見上げた。不思議とそうしてしまっていた。

空、そしてその上に...昼でもそこに見えるその天体は。

「――まさか、成功したのか!?」

「四天王なんだから、そこは失敗って言うところだろうに。まあいいけど、ほら」

燦含奇石が暴虐的な力を放出している中、少年は気絶したまま立っているリグラの手から杖を奪う。先端がハンマーの形をした杖だった。

それを魔女に投げ渡す。

「終わったら、ここに置いておけよ。それがないとベストエンドにならないんだから」

「六銃の――杖、まさかお前、これをわたしに使えというのか」

「まあ、お前の杖じゃIDが登録されてないだろうし。てか、急げよ。そんな魔術唱えてる場合じゃないだろ」

言いつつ、少年は左手から金色の粒子を噴出させ、投げ放った。

それだけで、魔女の術式が霧散した。

「なっ」

「さぁ、これでもう、乾坤一擲の伸るか反るかだ」

ふひゃひゃと笑う。

その通りだった。いくら汎用術式とは言え、今からでは防御魔術は組み上げられない。

「このっ――愚か者めっ! 呪われてしまえっ」

大爆笑の中、魔女は【ハンマー】を手にする。

伸るしかなかった。

「短縮術式・汎用術式総破棄、それから...これか、この術で交信するのか」

「時間がねえ、俺に続いて唱えろ」

『万物の理を体現する、我は世界の杖也!』

呪文が流れる。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

そして、リグラは再び目を覚ます。

「ボクは――生きているのか。なぜ...」

「燦含奇石を破壊した。おまえの術は不発だ」

黒衣の魔女が倒れるリグラの目の前に立っていた。

「破壊って...そんな術を詰め込むような容量と時間がどこに――」

「おまえ達の“娘”に感謝するんだな」

「娘――そうか、成功したのか」

その言葉で、全てを悟り、リグラは月を見上げた。

「失敗だ」

四天王幻臣デジャヴ=リン・ネイザーリアは、同じ月を見上げて呟いた。

この時より、勇気軍の戦力が大幅に強化される。

一般兵が、まるで魔術英雄であるかのような魔術を使い始めたからだった。

それをいち早く察知し、幻臣が今まで歯牙にも掛けなかった兵站を叩こうとしたこと、勇者不在の中、命を賭してそれを防いだ英雄がいたことは、後にまで語り継がれる事件であった。

尚、歴史上リグラはこの防衛戦で死亡したことになっている。

「勇者は【ハンマー】を手に入れた。袋に入れますか?」

(?2 終わり)

*魔術英雄:頭脳強化に特化した英雄 その為、他の能力は一般人と変わらない

*2補助回路:汎用術式の(あらかじめいくつかの念動力回路をパーツ分けした術式)の補助パーツ部分。

補助回路は本来杖にまとめて組み込んであるものだが、中でも汎用性の低い術式はサブ装備化して持っていることが多い。

この時代、術を検索&杖に転送して使用するということができなかったため、どうしてもこのような宝石じゃらじゃらの成金のような魔術士が多かった。

なお、汎用術式自体は短縮術式と合わせて即効性が高いため、後の世にも残っている。 | | |

|

■2006年12月23日(Sat)

無題

|

僅か数週間だけだったが、魔術の大陸の最南端が戦場となったこともあった。

本来、南の地方は魔属の支配が緩い。

とくに最南端ともなれば、アーガスライオアークと同じく戦争が起っていることすら知らない人間もいる、はずだった。

その最南端の戦場の近くの港町。

そこには戦いにあぶれた魔属・魔獣と、避難勧告が来ていたはずだがそれぞれの理由で残った男達とが戦っていた。

もっとも、戦いと呼べるかどうかはかなりあやしい。

一方的すぎるからだ。

この時期、一般人はおろか戦士でさえ魔属・魔獣と戦う術がない。

魔属は魔術にも似た力を詠唱もなく使い、魔獣はただの凶暴な肉食獣であったがそれ故に強く、また傷を受けても無限に回復した。

戦いは一方的だった。

たった一人の人間に魔属の群れは全滅していた。

魔属は意志を放つよりも速く一撃で、魔獣は復活する暇さえなく微塵に切り捨てられていたのだ。

逃げ遅れた、あるいは逃げる場所もなく残った港の男達は、あっけにとられてそれを見ていた。彼らは今日ここで戦い、のたれ死ぬ筈だった人間である。

「バカナ...」

ひとりだけになった魔属がうわごとのように呟いている。

この魔属は兵力の補充にやって来た斥候だった。

「...ナゼ貴様ミタイナノガココニ残ッテイル。貴様等勇気軍ハ、アノ塔二全テノ兵力ヲ集タハズダ」

切り捨てた人間は答えなかった。

彼は体の全てをすっぽりと外套にくるんでいた。

表情すらもフードに隠れて読めない。

体格は船乗りか大工のようにがっちりとしていたが男か女すらも解らない。

見えているのは刀を握る手に巻かれているバンダナのみだった。

と、

「ンなこと言われても、オレ勇気軍じゃネーモノ」

妙にひょうきんで甲高い声がした。間違いなく女の声だ。あまりにも場違いな声に魔属を含む全員があっけにとられる。

「勇気軍デハナイダト? ソノ強サデカ...ナラ貴様ハ魔属トイウコトカ」

港に残った男衆が目を見開いて悲鳴を上げた。

「野良魔属でも野良英雄でもないっての。ヤレヤレ、これぐらいで驚くなんて魔属も質が落ちたもんだね〜。この分じゃ100人はつれてこないとオレ倒せないかもよ」

と、外套の女はナゼか慌てた様子で刀を地面に叩きつけた。

「いたイタタ。ワカッタワカッタから。ゴホン、」

「オレを倒したければ魔属の1000体は...」

もう一回刀を叩きつける。

「いたイタイッテ。え、違うの? ええと...生憎、こっちは勇気軍になんて入る義理も興味もないもんでね」

女の声はそのままだったが、低音のボーイッシュな言い方に変わる。

「そもそも、亡命する予定だったんだ。唯一海の外と国交がある街と聞いて来てみたが、なんの巡り合わせか港はがらっがら。聞けば、少し向こうに新しく建ったとか言う塔をめぐって人と魔属が総出で喧嘩してるって言うじゃねえか。ったく、つくづく塔と戦争に邪魔される...」

と、いつのまに集ったのか空より猛禽型の魔獣が一個小隊、あらわれて「彼女」を襲撃する。今度こそ駄目だと、男衆は悲鳴を上げた。

目を疑うようなことが起こった。

彼女は密集する猛禽魔獣たちの隙間に入り込むように移動し、たったそれだけで全ての攻撃をかわしていたのだ。無造作に刀を振るうとそれで一体が崩れ落ち、ただの鷹の屍骸に戻っていく。

残りの無傷な魔獣が再度攻撃を仕掛けるが、同じ事だった。攻撃の隙間に入り込まれ、無造作に刀を振るう。素人目にも剣士の太刀筋ではなかったが、それだけで魔獣は事切れていった。

残り2体になったところで魔属がうめき声を上げた。

「コ、コウナレバ我ガ原始転成...」

「させるわけないっしょ」

魔獣2体の隙間をかいくぐり、彼女は魔属の眼前に逼迫していた。

そして、次の瞬間には縦一文字に魔属を両断。刀身が白い光を称えて輝く。

「運命まで悉く、切れて去れ――異界の者よ」

「グ...消エ去ル...コノ俺様ガ...ダガ」

叫声。魔属の断末魔。それは同族を呼び寄せる復讐の誓いでもある。

一声で、周囲を占める闇の気配が濃くなる。

「げ」

「ク...クク。オ望ミ通リ1000ノ魔属ダ。タオシテミセロ」

「ええい、冗談のわからん奴メ」

有象無象が集まりはじめる。

彼女は、逃げることなくその様子を見つめる。

と、残っていた男衆が彼女の側に集まり叫ぶ、

「お、おめさっ何してるんだよ!!」

「ん、あ〜ゴメン。余計な危険に巻き込んじゃって。なんとかして守るからさ」

「そんなことじゃねえよ!」

どう猛な気配が、確かに集まってきている。

空気自体が圧迫されているかのように、それが全員に感じ取れる。

そんなだというのに。

「なんでそんなに強いのに、塔に行かないんだよ!」

無精髭のおっさんが叫ぶ。

「そうじゃ、わしらなんてどうでもいいから、今すぐ行ってくだされ!!」

老人が懇願する。

「勇気軍を助けて、おねーちゃん」

鉢巻きを巻いた子供がマントにしがみついた。

彼女は...押し黙っていた。軽薄な声も返ってこない。

魔属の群れは、もう、肉眼でも見えた。

彼女は、しがみつく子供を振り払い、その群れの中へと歩き出す。

「あ〜ぁ。怒っちゃった。もうミーはシラネ」

そんなひとりごとを呟く。

後ろから、何事か歓声が届く。

逃げろ、俺達が血路を開くから。

銛を握り、追いかけてくる男もいた。

「ヤレヤレ...ついてきても邪魔なだけなのにサ。いっそ足の腱でも切っておくカイ?」

などと吐いたそのときだった。

南の地平の向こう――そこに例の塔とやらが建っている。

港町からでも微かに見えた。

その塔が。

飛んだ。

凄まじい轟音。塔の尻が火を噴いてどんどんと空へと昇っていく。

「おお...何あれ。塔が飛んでるよ。いや、その手があったかじゃなくてさ」

火を噴いた塔の衝撃波が、風となり、港町に吹き付けた。

圧迫していた魔属の気配がそれで消えた。

気づけば、魔属たちは一斉に北の空へと飛び去っている。空に、渡り鳥の群れのように雄大な一列の線。不覚にも感動しそうな光景ではある。

撤退である。

後ろでは、ばんざーいばんざーいという声。

港町の男衆が男泣きに泣いていた。

「ってことはなにカ。あの塔を空に飛ばすノに人も魔属も上を下への大騒ぎだったってことカ...」

呆れ返ったかのようなひとりごと。それに合わせて彼女は首を傾げて肩をすくめた。 | Replay

| | |

|

■2006年12月22日(Fri)

無題

|

時の果て、と呼ばれる場所がある。

ありとあらゆる時間と法則が大河のように流れ連続していく。

そんなところだった。

流れる世界に浮島が一つ。大きさ的にはカメハウスぐらい。

その浮島もまた、どんぶらと流されている。

淡水を突き破ってトビウオが撥ねた。

島を飛び越えるように銀の弧を描く。

トールが息を吸った。

「Chant...StoneBlast!」

島から浮き上がった石のつぶてが、トビウオを余さず打ち落とす。

「なんか...どんどん越されていってるよなあ」

紙切れより重さのない刀で素振りを繰り返しながら、カイは落ちたトビウオの冥福を祈った。今夜はトビウオ料理だ。

「そうでもないさ。何一つ進歩してないよ」

僅か数ヶ月の修行で魔術を使いこなしておいて、そんなことを言うトール。

腰程まである青く輝く杖を見つめ、溜め息。

「うわ、いやみくせえ」

「だから違うって。キミは興味ないから知らないだろうけど、魔術って奴はもの凄く勉強しないと使えないんだよ。キミと同じ孤児生まれのボクが、ろくに本すらなくて、自分の国の文字を読むので精一杯だったボクが、たった数ヶ月で魔術を使えるわけないじゃないか」

口の端を曲げ、自虐的に笑うトール。

「凄いのはこの杖さ」

「杖?」

なりゆきでカイの修行についてきたトールは、修行初日に古ぼけた杖を手渡されていた。木の枝の頭に宝玉をくっつけた、絵本の魔法使いじみた杖である。

「この嵐の前にだったっけ。この杖にはね、過去に世界で行使されたありとあらゆる魔術が記憶されているんだ」

杖を杖のようにしてもたれかかり、トールは宝玉の部分をペンペンと叩いた。

「だから、僕自身は魔力を流すだけなのさ。成長なんてこれっぽっちもしてない」

「え、ちょっと待て」

なにかとんでもないことを聞いたような気がして、カイは聞き直す。

「つまりお前は、その杖持ってこの魔術を使いたいとか思っただけでどんな術も使えるってことか?」

「そういうことだね。使いたい魔法の名前を把握してないとだめだけど」

島の上に置かれたテーブルをちらりと見る。

読書の合間に呼んでいたライトノベルだった。

「まあ、魔術の百科事典みたいなものだよ」

ぼやくトール。

「そいつは、すげえ...よな? なんで憂鬱になってんだよ」

「なるさそりゃ。この杖のおかげで、ボクはろくに魔術も使えないくせに魔術の種類だけはやたら知ってるダメ人間にならざるを得なくなった。最悪だ」

何が最悪なのかはカイにはさっぱりだったが、百科事典の存在はトールの美学に反することらしかった。

「魔術の勉強もすれば...ってワケにはいかないんだな?」

「そんな余裕はないし、この杖を受け取った以上それは許されないさ。1000の魔法を覚えても使いこなせなきゃ意味が無い。武器を作る必要が無くなったのなら、素振りの一振りでも多くやるべきだろ?」

そう問いかけるトールの目が、一瞬だけカイが手に持つ剣を見ていた。すぐに目線を逸らしたが。

重さのない剣を振る修練を積むことが、今後のカイに取っては重要なことなのだと教えられ、カイは疑いもせずにこの剣を振っている。

降り続けて数ヶ月だ。おそらくもう、普通の剣を持って戦うことは出来ないだろう。カイが子供の頃に夢見ていた竜を狩る剣士には、もう成れないのだ。

自分に付き合ってくれているのかもしれないな、とカイは皮肉屋の友人を見て自惚れた。

「やっぱりすげえよ。その杖さえあればすっげえ魔術士のすっげえ術だって使えるんだろ? しかも難しいこととか考えないでさ」

「瞬発魔力の問題もあるから使えない術もあるし、しかもの方がよっぽど価値があるんだけど...まあそうだね。正直、この杖があと1000本もあれば、今すぐにでも魔王の城を攻め落とせるだろうさ」

濁った眼鏡の奥で、遠い目をするトール。

「1000もいるのかよ...」

「まあ所詮、個人レベルだからね。一人がちょっと強くても戦況はひっくり返らない。いま僕らがやってる事とは矛盾するけど、それも事実さ」

彼はこのころより軍略の勉強も始めている。

魔術の勉強が出来ない理由のもう一つがこれだった。

「ん? じゃあさ、その杖を複製して魔術士に配るとか」

「アイデアはいいんだけどねえ...」

口ぶりからして試したことがあるのだろう。

そしてまあ、なんらかの理由で駄目だったのだろう。

「じゃあいっそ、魔術士の使う杖全部にそういう機能を与えるとか」

「容量が足りないだろうねぇ。噂に聞く倭国の至宝とかなら...」

「倭国か...あそこの姫はすごい美人だって話だけど」

「...なんでちょっと嫌そうなのさ」

ちなみに。

このマンチキンなやりとりこそが、後の「人類と魔族による生存闘争」 において人類を逆転勝利へと導く最後の決定打となるのだが...この時の彼らがそれを知る由はどこにもない。 | | |

|

■2006年12月21日(Thu)

無題

|

「オーヴァゼアへ?」

「なんだそのおーばぜあとは」

新庄さんのような斜め口調で、師匠は聞き返す。

「あっちの世界――命名、吹雪ちゃん」

「はん、あほらしい。そのまんまじゃないか」

カレースープを啜りながら、師匠は刀の鍔を戒に投げ渡す。

誰の何かは分かっていたので、戒もそのまま受け取る。

「吹雪ちゃん元気かな。もう、10ヶ月近くあってないのか」

「かなり大変だそうですよ」

「そういや生徒会長やってたんだっけか」

あのアクの強い三年部長ズを纏めるのは苦労しそうではある。まあ、吉泉が適当にフォローすることだろうが。

「そっちのフォローは高田に任せてある。今はお前の娘の話だ」

「まあ」

カレースープのセロリを囓っていた比沙が、のんびりした声で驚いた。

「戒、隠し子が居たんですか」

「話がものすげー飛んで躍ったなあ、今」

苦笑しつつ、戒は空を指さす。

「飛んだついでに月の話をしよう。以前も言った気がするけど、オーヴァゼアの月は二つあってだな。ひとつは色も形も満ち欠けもなにもかもこっちの世界と同じ月。もうひとつは月より見た目も実際の大きさも小さな、色は同じだけどこっちはずっと真南にあって一日で満ち足り欠けたりする、そんな月。昔から夫婦関係に見立てて、大きい方を雄月、小さい方を雌月と呼んでいる」

セロリを飲み込んでから、比沙が口を開く。

「巨大な静止衛星と推定できますね。戒の元いた大陸が北半球側だとしたら、ですが」

「はん、みたいもなにも」

師匠がセロリを受け皿に避けながら鼻で笑う。

「静止衛星その物だ。本来の静止軌道高度よりはずっと上にあるがな」

満ち欠けする上に肉眼で確認できると言うことは、それなりに巨大で遠く離れた場所にあるとうことである。どちらにしろ静止軌道程度の距離ではありえない。

まあ、それはともかく今の戒は「静止衛星」などと近代な言葉の意味もしっかり理解していたので、比沙と師匠の会話にもついていける。

戸惑うこともなく、それを少し嬉しく思いながら、

「その雌月に、俺――というか俺達は娘を打ち上げたんだ」

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

位置エネルギーを解放しながら、ペットボトル型のロケットが月を目指す。

四つの制御翼からは呪いを媒介に新庄ハバキが長年ため込んだ推進力を惜しげもなく吐き出されていた。

重力の束縛を逃れて雌月に向かうには推力が足りなかったが、別に問題はない。

そもそも本当に月に行くわけではないのだから。

静止軌道――こっちの世界では多くの通信放送衛星がすし詰めになっている軌道上、にそれはある。

それは、地球の中心と月を結ぶ線の間にあった。

月を見れば、いつでもそこに娘がいるのだと解るように。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

「月の女神?」

パイポをしがみながら胡散臭げに聞き返す。

なみはや荘の屋上で満月二つを見上げていると、いきなりメイがそんなことを言ってきたのだった。

「ええ、二極の月同盟とかサカカグヤ愛好会とかが有名ですけど」

ちなみに前者は過激派のカルト集団、後者はフィクショニアンの集いである。確かに共通して月を神聖なものとして崇めているが、

「関係在るのか?」

「共に魔術士が開祖ですね」

なるほど。つまるところ、月は魔術士――存在自体がともすれば信仰対象になりかねない彼らが信仰するほどに、重要な存在と言うことらしい。

「しかしまたなんだって、月なんて」

タツマの印象では魔術士は超現実的な人間の集まりである。

魔術とは演算と記述の世界である。

全ての現象は念動力回路に描かれた式によって収斂され、その枠からけして逃れることはできない。どこまでも愚直に、一行一文字の間違いすらもなく。法則に則り、正確に正格に書き記さなければ願った結果は得られないのだ。

等という講義を警察学校時代に(あとナエさんに)聞いたものである。

「はぁ、まあ魔術は思った通りにではなく書いたとおりに発動するなんて言葉もありますけど」

メイは少し困った様子で。

「それと信仰はまた別じゃないでしょうか。科学者でも敬虔な宗教者はいるでしょうし」

もっともな話だった。

「じゃあ、なんで月なんだ? それも雌月だけだ。別に雄月でも太陽でもクリオネでも大腸菌でも構わないだろ?」

「同業者としては、そんなもの崇めて欲しくはありませんが。そうですね、」

メイ、月を見上げる。

「月は、ある意味においては――魔術そのものなのです」

| | |

|

■2006年12月20日(Wed)

無題

|

成層圏を抜けたあたりで、体が軽くなる。

重力の束縛から解放されたから、ではなく、戒の肉体の半分を占める機構が本来の調子を取り戻してきたからだった。

オーヴァゼアで、宇宙に進出した人間はまだいない。

「比沙」

<ネイムレスキー接続...完了。コンバート>

克己が金属流体へと変質し、紡錘形のフィールドの一つ外側をくるんでいく。

真空に満たされるギリギリ手前で、戒と比沙は克己で形成された宇宙船の中にいた。

その宇宙船は長細い銃弾の底部に四枚の姿勢制御翼が申し訳程度に付いたものである。ペットボトルロケットに似ていた。

「いくぞ、俺達の娘を迎えに」

「ええ、私達の娘に逢うために」

宇宙世界へと飛び立ったペットボトルロケット、真っ直ぐ――と言っても見かけの上でだが、静止軌道上を公転している衛星を追いかけた。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

(前日2)

丘を駆け上り、「長月」と書かれた表札の前で襟を正す。

インターホンを押す前に、比沙が飛びだしてきた。

「おかえりなさい」

飛び出して、そのまま首に手を回して抱きついた。

抱きつかれた師匠は特にうろたえた様子もなく、

「そういうのは旦那の方にしろ」

とだけ言った。

「でも、あなたは私の制作者であり、マスターです」

「ついてもいない餅の事で賞賛されるいわれはない。今の俺はキミが尊敬するような理想もなければ努力もしていない。人を崇めるな。造り上げた思いと成し遂げた仕事こそを尊重しろ」

「はい...はい」

そう頷く比沙。

師匠から離れて、涙をこぼして笑いながら、挨拶をした。

「おかえりなさい。戒、マスター」

泣いて、でも笑って。そんな凝った仕掛けを詰め込んだ人間がいるのだとしたら、戒もその気持ちを尊敬したいと思った。 | | |

|

■2006年12月19日(Tue)

無題

|

「お前の娘が寂しがっている。迎えに行け」

と、戒がバンダナを巻いた高校生に告げられたのは、不幸にも学食「サンクスギヴィング」であり、同学科(文化学科)同サークル(多数)の生徒達に囲まれていたときだった。

「どえええええええええ!!! 長月って結婚してたの!!?」

第一声から飛躍していた。

「わかった」

とすんなり応じたことが、不味かったのだと後に戒は猛省している。ざわめきがさらに拡がった。

一日もしないうちにキャンパス内であらぬ噂が蔓延し、数日後には恐ろしいまでの嫉妬と下世話な質問の絨毯爆撃を喰らうのだが、それはまた別の話。

戒は授業の代返を友人に頼み、その日の午後の授業を全てサボることを決意した。立ち上がる。

バンダナの高校生につれられながら、携帯で白鳳町への時刻表を確認する。

鋭い目つきの高校生は、バンダナを三角巾のようにして巻いていた。キャップ用のバンダナなのだろう。幅広で柔らかい素材の生地がのっぺり髪を押さえつけることもなく頭をくるんでいる。

「いきなり俺のキャンパスライフをぶちこわさないでください、師匠」

「なんだ、割りかし地味な過ごし方をしていたようだな」

「金髪程度じゃ目立てませんからね、ありがたい話ですよ」

吐き捨てて、駆け出す。

本気のスピードだった。自転車より速いし馬術部の馬より力強い。

「はん、何も言わずについて来たと言うことは、大体察しが付くのだろう?」

「つきますよそりゃ」

戒にとって、娘と呼べる存在は一人しかいなかった。アイの可能性もあったがそれなら自分にお呼びはかからないだろう。

なにより、寂しがっていると言う言葉で真っ先に思いついたのは「彼女」だけだった。思いついてしまったから付いていくしかなかった。

「詳しくは、電車の中で聞きますよ。先に行っててください」

裏道を走ってはいるが、歩きながら戒と同じ速度を出している高校生などさすがに現実離れしすぎている。

「なんなら、二分ぐらい遅らせてやっても良いぞ」

三分後に1km向こうの駅で発車する急行電車のことである。

「全力でやめてください」

叫ぶ頃には、師匠は転緯していたがそれでも叫んで戒は大地を爆砕するが如く加速をしはじめた。

ちなみに代返を頼んだ友人はあらぬ嫉妬からか、代返をしてくれることはなかった。

友情なんてそんなもんである。

(前日)

| | |

|

■2006年12月19日(Tue)

書いてから気づく

|

Replay

| (理歴2305年-オークノート-)

月蝕が起ると魔術は使えなくなる――そんな言い伝えがある。

双月の雌月はあらゆる魔術を司る、その根源則から発生した民間伝承だった。

だが、当の魔術士達に聞けば「迷信だ」と一つ笑うだけであろう。

魔術士の歴史もそろそろ100年を超えた。

月蝕は雄月雌月ともに年二度三度起きるとされているが、その期間に魔術が使えなかったことは今の一度もなかったのだ。

「まあ、あのころは秋分と春分に使えなかったんだけどな」

「昔の衛星放送みたいですね」

真の闇に晒され、オークノート市民が大パニックになっている。そんな中、提灯に照らされて長月戒と比沙が空を見上げていた。

この世界では二つあるはずの月が、全て闇に飲み込まれている。

完全月蝕である。数百年に一度の大天文ショーなのだが、二人を除いてそれを楽しむ余裕はなかった。

ありとあらゆる魔術機器が停止したからである。この時代、電力機器でさえ半永久超小型の念動力回路が多々使われている。そのツケが不夜の大都市を蝕んでいた。

こっちの世界に喩えて言うなら、今世紀初の東京大停電と言ったところか。

発展しすぎた魔術は現代の科学技術に等しい。

二つの月が飲まれ数秒。煌々とオークノートの夜を灼いていた魔術の灯りが、目を閉じるよりも早く、深い闇へと還った。

市民はその闇に驚き、いまも恐慌に陥っている。

交通は麻痺どころか玉突き事故が多発、医療も通信機関ももちろん全停止、緊急病院の予備電源にさえ念動力回路が当然のように組み込まれていた。どうしようもない。

歓楽街では夜遊びしていた大人達が泣き喚き騒いで座り込み、住宅街では何かが破壊される音がひっきりなしに鳴り響く。

半機械の戒の耳に、人々の悲鳴の全てが事細かに届いてきた。

消え去らない、昔の習性。

忘れそうだった思いを噛みしめる。

満点の星空が眩しいと思ったのはいつ以来だろうか。目を細めながら戒は独りごちる。懐かしい星の並びだった。

比沙が街を抜ける潮風に蒼髪をさらして、提灯持ちの戒に振り向く。

「戒、急ぎましょう。あと20分15秒です。次では恐らく壊れていることでしょう」

「それは何度も聞いた」

源語魔法を封じられて無能である戒は、新庄ハバキより貸与された長々刀「克己」を前へ差し出す。

『偉大なる技、万雷たる一芸...』

「浮かべ」

3mはあるかという黒鞘の刀が、重力を感じさせない動きでふわり、浮かぶ。

「比沙」

器用に刀に飛び乗ってバランスを取る戒、比沙の手を取る。

片足だけ足を掛けた比沙を抱き寄せて固定し、提灯の火を落とす。

戒は星の眩しい空の一点を見つめた。

南の方角に一部が丸く欠けた天乃川、丸は二つ重なった月の陰だった。

「――飛べ」

命令を受けて刻の遺産が音もなく上昇、加速する。

カディンキルで蓄えた位置エネルギーを変換しながら、どこまでも高く、真っ直ぐに。

「...なんかこういう最終回のマンガあったよな?」

ふと戒は呟いた。

克己の展開した紡錘型フィールドが大気に擦れる轟音の中である。

「火星に着くよりは早いと思いますよ」

聞こえるはずのない呟きに、腰に抱きつく比沙が微笑んで応えたような気がした。 | | |

|

■2006年12月17日(Sun)

比沙

|

| 木の書き方はボブの絵画教室参考。

簡単でしょって、簡単じゃねえよw | | |

|

■2006年12月14日(Thu)

想い出になるよ

|

| 式神の城より小夜 ふみこ(↓) 光太郎(↓↓)

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

WA5が発売されてるらしいんですが、いつ買おうかな。 | | |

|

■2006年12月14日(Thu)

むしろご褒美です

|

| | どうにもこうにもディティールを真面目に書かない(書けない)という欠点が自分にはあるようです。 | | |

|

■2006年12月14日(Thu)

暮れの元気なご挨拶

|

| All your base are belong to us

なんとなく好きな言葉。

使いまくってます。

効能としては「作者が英語苦手なためここの英語は超適当です。ネイティブの方は笑って勘弁してください」 と言う免罪的な効果が期待できます。

なぜそうなのかは「はてな」って「ウィキ」ってみましょう。(そう言えばウィキへのディープリンクは不法だうんたらかんたらという話題はどうなったのだろう) | | |

|

■2006年12月12日(Tue)

Mondschein

|

| >本採用おめ

ぶっちゃけ投稿が一番早かっただけ

帽子が白い説は、ちゃんと考えてたんだぜ?

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

デジ絵の文法9話見ました。

たくま朋正さんが液晶タブレット(約30万)を使いこなしている回でした。

すげー。

なにがすげーって、ラフと線入れを液タブでやってそれをケント紙に(青色で)プリントしてGペンでペン入れ...という革命みたいな使い方してたところです。

なんというか、文明開化を見た気がしますよ。

あと、写真素材を水性筆でこねて手描きのタッチ、というのもセコいけど革命的だと思いました。 | | |

|

■2006年12月10日(Sun)

ホットドッグ

|

| パンってレンジにかけるとへたるから嫌なんですよね。

そこがご飯に負けている。

パンがへたらないレンジが発明できたらパンはもっと売れるんだと思います。

書くの遅れましたが、ドラゴンエイジピュア読みました。

本当に読めるもの無いなあ。読んだ人「七人の武器屋」と「ソードワールド」以外で面白かったぜってのがあれば左上ウェブ拍手から教えてください。

不便だ。コメントフォーム作ろうかな...

紹介していただいた漫画は必ず読みます。

あと、別段エロとか萌えが嫌いというわけではありません。

「七人の武器屋」

いきなりチッコだったのでもんどり打った。

武器ふんだん、うっはうは。

食べ物を粗末にするのは好かんなあ。

スタッフがあとで美味しく頂いたのだろうか。

みにぃのありがとうございましたが面白かった。

あと、ケンジすくねえええぇ!(叫)

ゲストキャラについては、えーと「剣がだめなら斧を使えばいいじゃない」(違)

「ソードワールド」

生命点6とベルカナってラブコメ要因なんですねえ。小説版でもそうだったし。

にしても6点は書くの難しいだろうなあ。普通漫画とかだと貧弱という短所には補い余るほどの長所が付くのに、クレスポってそれも無いしw

リプレイだとそれが面白いんだけど、小説とかでは難しいだろうなあ。いちおう主人公キャラってのがまた。

せいぜいがまあ女性相手の鞭が成功するってぐらいか...それ長所かなあ。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

アプローの涙中になんとなく思いついた覚書。

なんで思いついたのか解る人には解るでしょうが、特に意味のない文章です。

命令というものは目的と方法に分けられる。

そして優先順位は目的の方が高く、方法に矛盾――つまり命令された行動を取ると目的が遂行出来ない場合は、これを理由として命令を破棄することが出来る。

逆に言えば、与えられた方法ではノルマが達成できないのを解っていながら、その方法を取っていた場合は命令無視となってしまう。

「ダメって知ってましたけど、そうするように言われたから」

ではダメなのである。

失敗するのを知ってて与えられた仕事だけをこなす、というのは目的の無視にあたるため重度の命令無視とみなされる場合もある。

とはいえ、世の中は方法だけ命令されて目的が命令されていないというケースが多々ある。そのため、命令された側は常に命令の目的を問いただすか推測する必要がある。

「よくわかりませんけどそうしろって言われたので」

もダメなのである。

命令とは相手の目的を理解して初めて命令を理解したということになり、その方法に矛盾やミスがあるならば訂正をしなければならない。

そのため、方法から目的が推測できない場合は命令した相手に命令の目的が理解できるまで問いただす、命令する側は、方法だけでなく目的をきちんと説明する必要があるのだ。 | | |

|

■2006年12月10日(Sun)

太陽に手を伸ばせ

|

Replay

| 鈴木真央。(GPO白)

過去に想像を絶する苛めにあい心を閉ざし、そこに目を付けられた他世界存在に介入された。電波の人。電波状態のことを鈴木ファンタジアという。

電波状態の鈴木に惚れ込んだ佐藤という恋人(騎士がいる)。

が、中の人が中の人の都合で居なくなったため、元の鈴木に戻ってしまう。

彼女にとっての世の中は、相変わらず心を閉ざさなきゃ生きていけないような世界であったが、しかし今は佐藤という騎士がいた。

そのことに寄りすがって、僅かで唯一の幸せを感じていたのだが中身に惚れていた佐藤は電波じゃなくなった鈴木に絶望していて、電波の発信源さんを追いかけようと考えている。

鈴木ガン無視。

そんな状況の彼女の絵です。 | | |

|

■2006年12月07日(Thu)

正義とは宇宙さえも恐れぬ心にだけ宿るものなのさ

|

| >もしかして採用された?

うい、どうやら描いた人全員(−1)採用っぽいですよ。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

ステレオ劇場「かえりみち」

立体視のフラッシュです。これはすげえ。

けど見終わったら目が疲れて普通の文字まで浮いて見えるw | | |

|

■2006年12月03日(Sun)

むー斬むー斬

|

朝目新聞「週刊ジャンプ特集2」

斬だけで特集にならなかったか...少し残念。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

ウェブ拍手

>……はて、なにかどこぞの無名世界観総合サイトとかで見たような絵が。

こう言うのもあります |  | | |

|

■2006年12月03日(Sun)

炎狐

|

| firefoxでルビタブを表示させる拡張アドオンを入手したんですが、

自分のページはIEで表示する拡張「IE Tab」の方が手っ取り早いと気づきました。 | | |

PaintBBS Java like a children's Homepage

DiaryCGI [nicky!]

,

|