1本の梁の上に乗っている耐力壁の力の釣り合いをもとめる方法が詳細法である。

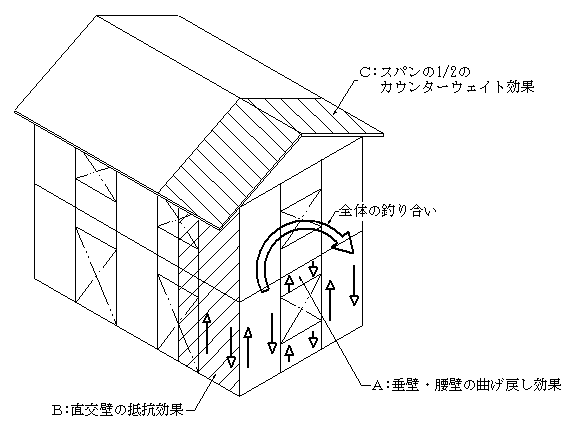

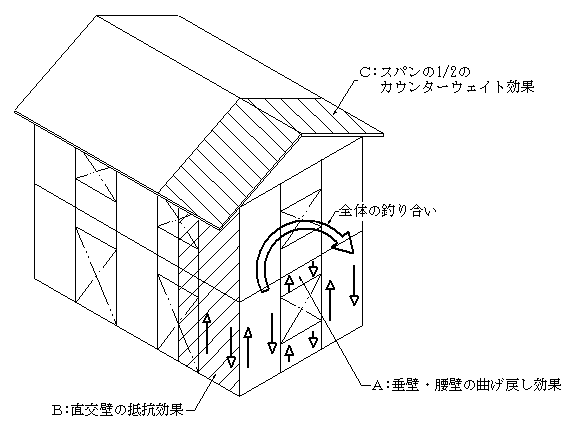

最も現実の応力状態に近い状態(A+B+C)を計算しているので、金物は必要最低限となる。

建物重量をカウンターウエイトとして、概ね耐力壁間の半分まで見込むことが出来る(もちろん、吹き抜け等がある場合はだめだが)。

また、ほとんど遊んでいると思われている直交耐力壁の抵抗分も加算でき、建物の立体的効果を考慮できる。

一方、その原理から、梁の中間ゾーンでは柱脚よりも柱頭のほうで金物が大きくなることがある。

金物の数自体は減らない場合もあるが、建物の木造部分で相殺される引抜力の分、柱脚の必要耐力が小さくなるので、HD金物は少なくできるのである。

逆に、隅部に掃出し開口をとる場合や床開口(吹き抜け)に接する場合、短い梁をつながなければならない場合など、構造的に不利になる場合についても、詳細法を用いることで最適な金物が選択されるのである。

ただし、構造的な無理をするため、必要な金物は大きくなる。

旧許容応力度の計算の考え方自体は現行許容応力度(標準法)に近いが、耐力壁の耐力に対して金物を決める新設計法に対し、旧設計法は許容応力度計算時の存在応力に対する金物強度を求めている。

また、柱頭側の拘束にたいして金物を算定していない。

そのため厳密に言えば、大地震時に大変形する場合の耐力が保証できない。

本来ならば、間接的でなく直接接合部を含む耐力壁構面の保有耐力の検討が必要である。